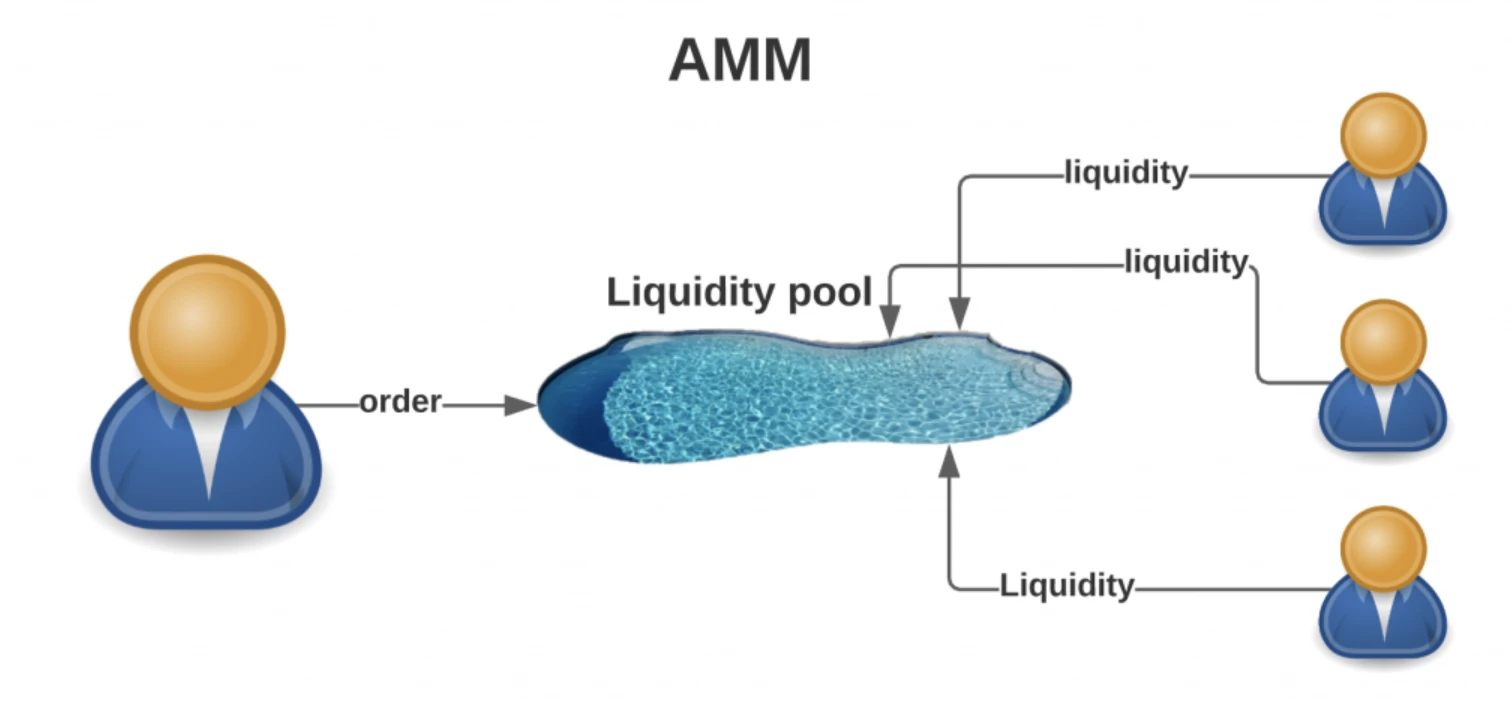

DeFi市场的快速发展催生了流动性提供机制的深刻变革,其中自动化做市商(AMM)模式的兴起,标志着做市机制的民主化进程。传统金融中的做市活动通常由专业机构垄断,而在DeFi生态中,任何持有资产的个体均可通过向流动性池注入资金参与做市,并从中获取交易手续费收益。这一机制不仅提升了市场的流动性,也赋予了普通用户参与金融基础设施建设的权利。

流动性供应商(LP)的核心收益来源主要包括两部分:一是来自交易手续费的分成,二是可能获得的协议激励代币。不同协议和资金池的收益率存在显著差异,这取决于交易活跃度、资产波动性及市场供需关系。然而,伴随收益而来的风险同样不可忽视,尤其是无常损失(Impermanent Loss)问题,近年来在行业内引发了广泛关注。该概念描述了当资产价格发生偏离初始存入值时,流动性提供者相对于单纯持有资产所面临的潜在价值损失。随着DeFi市场深度的提升,无常损失的测算与管理已成为流动性策略设计中的关键议题。

无常损失的核心定义与运作机制

自动做市商(AMM)的价格发现机制

自动做市商(AMM)通过算法设定的价格函数实现去中心化的价格发现机制,其核心逻辑不同于传统订单簿模式。AMM采用恒定乘积公式(如 $x \times y = k$)来维持流动性池中两种资产的平衡,其中 $x$ 和 $y$ 分别代表池中两种代币的数量,$k$ 为常数。当外部市场价格变动时,套利者会通过买入低估资产或卖出高估资产,使池中代币比例调整至与市场一致,从而实现价格的动态更新。这一机制确保了流动性池始终具备交易对的报价能力,但也为无常损失的产生埋下伏笔。

资产价格波动与流动性池的再平衡过程

在AMM模型中,流动性池的资产比例会随着市场价格波动而发生再平衡。例如,当某资产市场价格上涨时,套利交易者会从池中买入该资产,导致池中该资产数量减少、另一种资产数量增加,从而维持 $x \times y = k$ 的恒定关系。这种再平衡机制虽然确保了价格与市场同步,但也改变了流动性提供者(LP)所持有的资产比例。当LP最终撤回流动性时,其获得的资产组合可能与初始存入时存在显著差异,从而导致潜在的资产价值损失。

暂时性损失的数学本质解析

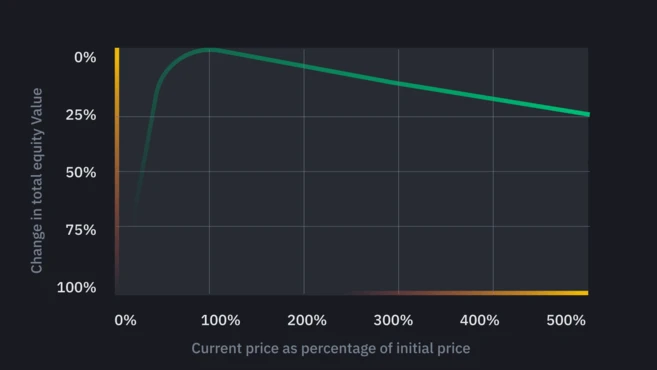

无常损失的数学本质源于流动性池中资产比例变化与持有资产价值之间的非线性关系。假设流动性提供者存入等值的两种资产 $x_0$ 和 $y_0$,池中总流动性为 $k = x_0 \times y_0$。当市场价格变动导致资产价格比从 $p_0$ 变为 $p_1$ 时,池中资产比例将调整为 $x_1$ 和 $y_1$,满足 $x_1 \times y_1 = k$。此时,流动性提供者提取的资产价值为 $V_{LP} = x_1 \cdot p_1 + y_1$,而若其选择持有原始资产,则价值为 $V_{Hold} = x_0 \cdot p_1 + y_0$。两者之差即为无常损失,其大小与价格变动幅度呈非线性关系。例如,当价格变动为2倍时,损失约为5.7%;当价格变动为5倍时,损失可达25.5%。这表明,价格波动越大无常损失越显著。

无常损失的动态产生机制

在自动做市商(AMM)机制中,无常损失并非静态存在,而是随着市场行为价格变动动态演化。其核心触发路径源于套利交易对流动性池的持续冲击。当外部市场价格发生变动时,套利者通过低买高卖方式将资金池价格拉回均衡点这一过程直接改变了池内资产的代币对比例。例如,若某资产市场价格上涨,套利者将从池中买入该资产并注入稳定币,导致池内该资产数量减少、稳定币数量增加,从而形成比例失衡。

这种价格偏离与代币比例失衡之间存在非线性关系。偏离幅度越大,为维持恒定乘积公式(如x*y=k),两种资产的数量调整越剧烈,进而加剧流动性提供者的持仓结构变化。同时,池内流动性总量并非固定不变,随着套利行为的持续发生和流动性提供者的进出,总流动性呈现动态波动。这种变化模型进一步放大了无常损失的不确定性,使得流动性提供者在不同时间点的收益与风险暴露呈现显著差异。

典型场景下的损失量化分析

ETH-DAI流动性池案例全周期推演

以Alice向ETH-DAI流动性池提供1 ETH与100 DAI为例,初始ETH价格为100 DAI。池内总流动性为10 ETH与1000 DAI,Alice持有10%份额。若ETH价格升至400 DAI,套利行为将使池中资产比例调整为5 ETH与2000 DAI。此时Alice可提取0.5 ETH与200 DAI,总价值400美元,相较初始投入翻倍。然而若选择持有资产而非提供流动性,其资产总值将达500美元,差额100美元即为无常损失。该损失源于流动性池再平衡机制导致的代币比例调整。

资产价格翻倍下的收益对比矩阵

价格波动幅度与无常损失呈非线性关系。根据估算模型,当资产价格偏离1.25倍时损失0.6%,1.5倍时升至2.0%,2倍时达5.7%,3倍时跃升至13.4%。若ETH价格从100 DAI上涨至300 DAI(3倍价差),流动性提供者相较持币策略将损失13.4%的潜在收益。该模型未计入手续费收益,实际损益需结合交易量综合评估。

手续费收益对损失的抵消临界点计算

Uniswap等协议对每笔交易收取0.3%手续费,直接分配给流动性提供者。以ETH-DAI池为例,若日均交易量达池流动性的100倍,年化手续费收益率可达约109.5%(0.3%×100×365)。当手续费收益超过无常损失阈值时,流动性提供策略转为盈利。以2倍价差为例,5.7%的损失需对应至少5.7%的手续费收益方可抵消,对应日均交易量需达到流动性规模的1.56%(5.7% / 0.3% / 365)。

无常损失的数学建模与经验公式

1. 价差倍数与损失率的非线性关系

无常损失(Impermanent Loss)与资产价格偏离初始值的幅度之间存在非线性关系。通过数学建模可以发现,当资产价格偏离1倍(即无变化)时,损失率为0;但随着价差倍数增加,损失率迅速上升。例如,价差为2倍时,损失率约为5.7%;而当价差达到5倍时,损失率已超过25%。这种非线性特性意味着价格波动越大,流动性提供者(LP)面临的潜在损失增长越快,且无论价格是上涨还是下跌,损失均存在。

2. 标准化损失估算曲线解读

基于AMM机制的数学推导,可绘制出标准化的无常损失曲线,用于量化不同价差倍数下的损失率。该曲线揭示了流动性池中资产价格波动对LP资产价值的影响,且不考虑交易手续费收益。通过该曲线,投资者可直观评估在特定价格波动区间内的潜在损失,辅助流动性配置决策。

3. 多资产组合的风险叠加效应

在多资产流动性池中,无常损失并非各资产损失的简单相加,而是呈现出非线性叠加效应。当池中多个资产价格同步或异步波动时,组合的整体损失可能因资产相关性而放大或部分抵消。因此,构建流动性组合时需综合考虑资产波动率、相关性及市场趋势,以控制整体风险暴露。

流动性提供策略优化框架

在DeFi流动性提供中,制定科学的策略框架是降低无常损失、提升收益的关键。这一框架主要包括三个核心维度:波动率筛选与资产配对原则、动态再平衡机制的实施成本评估,以及协议风险与分叉项目的甄别方法。

首先,在资产配对方面,流动性提供者应优先选择价格波动率较低的代币对,以降低无常损失的发生概率。例如,稳定币之间的配对(如DAI-USDC)通常波动较小,能够有效缓解价格偏离带来的风险。此外,对于非稳定币资产,应结合历史波动率、市场流动性及项目基本面进行综合评估,避免高波动性资产对组合造成过大冲击。

其次,动态再平衡机制虽然有助于维持资产配置比例,但其实施成本不容忽视。频繁调整流动性池中的资产比例会带来交易手续费和滑点成本,尤其在链上交易拥堵时更为显著。因此,流动性提供者应根据市场波动幅度设定合理的再平衡阈值,避免过度操作。

最后,协议风险与分叉项目的甄别是保障资金安全的重要环节。新出现的AMM协议或分叉项目往往承诺高收益,但其底层代码可能存在漏洞或缺乏审计。建议优先选择经过市场长期验证、社区活跃度高、代码透明的协议,同时关注其治理机制与风险控制措施,以规避潜在的智能合约风险和项目“死亡螺旋”问题。

风险管理视角下的行业展望

1. 无常损失对DeFi市场深度的双向影响

无常损失作为DeFi流动性提供机制中的核心风险之一,对市场深度具有双向作用。一方面,潜在的无常损失可能抑制流动性供应商(LP)的参与意愿,特别是在高波动资产池中,从而限制市场深度的扩展。另一方面,合理的手续费收益机制和风险对冲工具的完善,能够增强流动性供给的稳定性,提升交易市场深度和效率。这种双向影响决定了DeFi市场在流动性管理上的复杂性。

2. 新型AMM架构的风险缓释方案

为缓解无常损失,新型AMM架构正在不断演进。例如,集中流动性机制(如Uniswap V3)允许流动性提供者在特定价格区间内提供资金,从而降低价格偏离带来的风险。此外,多资产动态权重AMM(如Balancer V2)通过灵活调整资产权重,优化流动性分配,减少再平衡过程中的损失。这些创新方案在提升资本效率的同时,也为流动性供应商提供了更具风险控制能力的工具。

3. 流动性供应商的教育体系建设

随着DeFi生态的成熟,流动性供应商的风险认知和策略能力成为影响市场稳定性的关键因素。建立系统化的教育体系,包括风险模拟工具、流动性策略课程和实时数据分析平台,有助于提升LP的风险管理能力。同时,协议方和社区应加强信息披露透明度,推动行业形成更理性的流动性供给行为,从而增强整个DeFi生态的可持续性。