以太坊网络常被比喻为“黑暗森林”,在这个去中心化的世界里,潜伏着无形的威胁——抢先交易机器人。它们通过实时监控交易池中的待确认交易,识别潜在盈利机会,并在合法范围内抢先执行交易,从而获取利润。这种行为虽然不违法,但却揭示了区块链生态中一个深层次的安全矛盾:用户交易隐私与系统透明性之间的冲突。

本文旨在通过构建智能合约陷阱,捕获并分析这些广义抢先交易机器人的行为模式,评估其智能化水平及其对DeFi生态的潜在威胁。实验的核心目标不仅是验证这类机器人的存在,更在于揭示其如何解析未知合约、绕过参数混淆机制,甚至通过代理合约实现自动化攻击。

这一研究具有重要的现实意义。随着DeFi协议的快速发展,交易可预测性和排序机制的漏洞正成为攻击者牟利的温床。理解抢先交易机器人的运作逻辑,有助于推动更安全的交易机制设计,促进区块链生态的长期健康发展。

抢先交易机制深度解析

1. 抢先交易的技术实现原理

抢先交易(Front-running)是区块链交易中一种典型的套利行为,其实现依赖于对交易池(mempool)的实时监控与快速响应机制。攻击者通过部署监听节点,持续扫描交易池中尚未被打包的交易,识别出具有潜在利润的操作(如大额代币兑换、NFT购买、清算事件等),随后构造相似交易并支付更高Gas费,以确保其交易被优先打包。这种机制利用了以太坊交易确认前的“可见性窗口”,使得攻击者能够在目标交易执行前完成自身交易,从而获取差价收益。

2. MEV经济模型与矿工激励机制

抢先交易是矿工可抽取价值(Miner Extractable Value, MEV)的核心组成部分。MEV代表矿工在构建区块时,通过对交易排序的控制所能获取的最大额外收益。矿工可通过优先打包高Gas费交易或与套利机器人合作,直接参与MEV提取。这种经济模型在激励矿工维护网络安全的同时,也催生了复杂的套利生态。部分矿工甚至与抢先交易机器人形成隐性合作,通过私有交易通道(如Flashbots)优先处理特定交易,进一步加剧了交易排序的不公平性。

3. Gas价格竞争对交易排序的影响

以太坊的交易排序机制本质上是基于Gas价格的竞价系统。交易发起者通过设定Gas费用来影响其交易被打包的优先级,Gas越高,越可能被矿工优先处理。抢先交易机器人正是利用这一机制,通过动态调整Gas价格,在目标交易被打包前插入自身交易。这种Gas价格竞争不仅提高了网络拥堵时的交易成本,也使得普通用户在面对自动化套利者时处于不利地位。因此,Gas竞价机制在保障网络效率的同时,也成为抢先交易行为的技术温床。

机器人行为模式研究

广义抢先交易机器人的特征分析

广义抢先交易机器人代表了以太坊生态中一类高度自动化的智能代理,其核心能力在于能够实时监控交易池中的所有未确认交易,并基于预设策略对潜在盈利机会进行快速响应。与传统套利机器人不同,这些机器人不仅能识别标准的代币交换路径,还能解析此前从未接触过的智能合约函数调用,并据此构造新的交易以实现抢先执行。

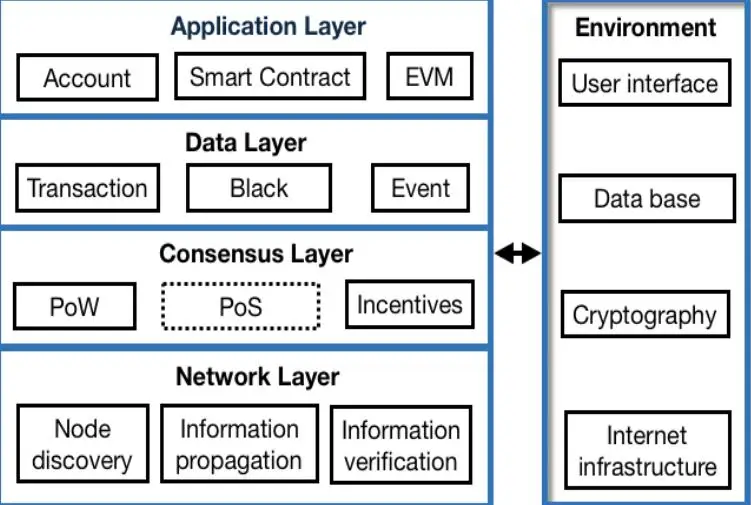

这类机器人通常由两个关键组件构成:链下后端系统负责持续监听和分析交易池数据,评估每笔交易的可利用性;链上账户或代理合约则用于提交抢先交易,确保在区块排序中占据优先位置。这种架构使得机器人能够在极短时间内完成从信息获取到交易执行的全过程,从而在去中心化金融(DeFi)环境中攫取矿工可抽取价值(MEV)。

值得注意的是,广义抢先交易机器人并非统一运作,而是呈现出多样化的行为模式。部分机器人采用保守策略,仅在预期利润显著高于Gas成本时才发起攻击;而另一些则表现出更高的风险容忍度,甚至愿意承担Gas费用损失的风险,以争夺稀缺的交易机会。

案例研究:Bancor合约拯救行动的截胡事件

2020年一次针对Bancor漏洞合约的资金抢救行动中,白帽黑客团队试图通过私密交易将约960万美元资产安全转移。然而,这一操作仍被抢先交易机器人侦测并成功截获部分资金,显示出这些自动化程序的高度敏感性和广泛部署。

该事件揭示出,即使在使用非公开节点或直接向矿工提交交易的情况下,也无法完全规避机器人监控。更令人震惊的是,某些机器人具备跨合约调用路径识别能力,能从复杂交易结构中提取可利用信息,进而构造替代性交易以抢占先机。

通过对相关交易链的逆向工程分析,研究人员发现多个高活跃度机器人账户长期参与抢先交易活动,其中一些自2018年起已累计获利超过900 ETH(按当时价格约合18万美元)。这表明,抢先交易已成为以太坊生态系统中一个持续存在且规模可观的经济现象。

交易池监控与参数替换的自动化流程

广义抢先交易机器人的运行依赖于高效的交易池监控机制。其后端系统需实时抓取、解析并评估所有待确认交易,识别其中可能存在的套利机会。一旦检测到有利可图的交易,系统会立即生成替代版本,调整关键参数如调用者地址、Gas价格等,以提高交易被打包的优先级。

此过程涉及复杂的链下计算与决策优化。由于以太坊平均出块时间为12秒,机器人必须在极短时间内完成分析与响应,否则将错失窗口期。此外,为避免因调用未知合约而导致意外损失,部分机器人采用带有回滚机制的代理合约作为执行层,确保在不损害本金的前提下进行风险可控的操作。

整体来看,广义抢先交易机器人展现出高度的技术成熟度与经济理性,其行为逻辑深刻影响着以太坊网络的交易动态与资源分配机制。

陷阱实验设计与实施

1. 智能合约陷阱的构建逻辑

为了捕获并研究广义抢先交易机器人,我们设计了一种基于智能合约的“陷阱”机制。该陷阱合约(Giver)通过一个以SHA256哈希加密的秘密字符串进行初始化,并附带一定数量的ETH作为诱饵资金。任何能够提供正确秘密字符串的账户均可调用合约函数提取资金。这一设计的核心在于:通过观察是否存在抢先交易行为,判断是否有机器人具备解析未知合约、复制交易参数并执行截胡的能力。

在实际部署中,陷阱合约的资金提取流程被设定为链上公开可见,但其触发条件(即秘密字符串)仅由实验方掌握。当实验者发送一笔包含正确秘密字符串的交易时,若该交易尚未被打包进区块便被其他账户抢先调用合约提取资金,则可确认存在具备广义抢先交易能力的机器人正在监控交易池并主动干预潜在盈利交易。

这种陷阱机制不仅验证了机器人对新合约的适应能力,还揭示了它们如何在缺乏先验知识的情况下分析和重构交易逻辑,从而实现自动化套利。

2. 三轮实验参数调整与对照设计

为系统性评估机器人行为模式,我们进行了三轮实验,每轮均调整关键参数以观察其对抢先交易发生率的影响:

- 第一轮:初始测试阶段,陷阱合约余额设为0.035 ETH,Gas价格采用默认值。实验结果显示,未出现抢先交易行为。推测原因包括利润过低或交易被打包速度过快,导致机器人未能及时响应。

- 第二轮:提高诱饵金额至0.04 ETH,并降低Gas价格以延长交易在内存池中的停留时间。此轮成功捕获到一次抢先交易行为。攻击者的交易Gas价格略高于原交易,且与原交易处于同一区块,表明其具备实时监控与快速响应能力。

- 第三轮:进一步提升诱饵金额至0.055 ETH,并引入代理合约(ProxyTaker)以混淆交易路径。尽管增加了技术复杂度,但仍被另一更高级的机器人识别并截胡。该机器人不仅能从代理合约内部调用中提取有效信息,还能在极短时间内完成抢先交易部署。

这三轮实验形成了清晰的对照组设计,验证了机器人对不同参数变化的敏感性及其在交易路径解析方面的智能化水平。

3. 代理合约在交易混淆中的应用

为深入探究机器人的识别边界,我们在第三轮实验中引入代理合约机制。代理合约在此扮演“智能钱包”角色,负责转发原始调用请求,同时隐藏真实交易意图。具体而言,我们部署了两个代理合约——ProxyTaker 和 OwnedTaker,前者用于一般性混淆,后者则限制仅合约所有者可执行调用操作。

实验结果表明,使用ProxyTaker时仍被机器人识别并截胡,说明其具备追踪代理合约内部调用的能力。然而,在使用OwnedTaker后,机器人未能成功介入,推测原因可能包括:

- 合约权限控制机制提高了攻击成本;

- 资金流向目标地址与调用发起地址不一致,超出机器人预设模型;

- 风险规避策略使机器人放弃低收益高风险交易。

代理合约的引入不仅提升了交易混淆的有效性,也为防御抢先交易提供了新的思路。通过结合权限控制与路径混淆,有望构建更具抗性的交易结构,从而降低被机器人识别和干预的可能性。

机器人智能水平实证分析

1. 逆向工程揭示代理合约工作机制

通过对捕获的抢先交易机器人进行链上行为追踪与合约反编译分析,研究人员成功还原了其代理合约的核心逻辑。该代理合约本质上充当了一个“智能钱包”,具备两个关键功能:一是执行外部调用的能力,二是内置风险控制机制,确保在调用未知合约时不会造成资金损失(除非Gas费用)。通过这一结构,机器人能够在不暴露操作者身份的前提下,安全地执行复杂的抢先交易策略。

进一步分析显示,该代理合约自2018年5月以来持续活跃,累计收益约17 ETH,表明其具备长期稳定运行的能力。这种设计不仅提升了交易的匿名性,也增强了对潜在攻击的防御能力,体现了机器人开发者在安全性与效率之间的精细权衡。

2. 交易路径解析能力对比

实验中部署了多个不同类型的提取合约,包括标准账户调用、通用代理合约(ProxyTaker)以及权限受限的Owned代理合约。结果显示,机器人能够迅速识别并截胡通过标准账户和通用代理发起的交易,甚至能从嵌套调用中提取出隐藏的获利机会。

然而,当使用仅限合约所有者调用的Owned代理时,机器人未能成功拦截交易。这表明当前主流抢先交易机器人在面对具有访问控制机制的合约时存在解析盲区。其可能原因在于,这类机器人通常依赖于可预测的函数签名与参数替换逻辑,而无法有效处理需身份验证的复杂调用路径。

3. 风险收益评估模型的推演

机器人在决定是否发起抢先交易时,会综合考虑Gas成本、预期利润及执行成功率。实验数据显示,只有当诱饵合约余额达到一定阈值(如0.04 ETH以上),且Gas价格较低、交易滞留时间较长时,机器人才会采取行动。此外,若目标合约存在不确定性或潜在风险(如需调用受保护函数),机器人倾向于规避此类交易以避免亏损。

这一行为模式反映出机器人背后存在一套基于概率与期望值的决策系统。它并非盲目追击所有可获利交易,而是依据实时链上数据动态调整策略,体现出高度的经济理性与资源优化能力。

防御策略与生态启示

1. 现有防御手段的有效性验证

在以太坊环境中,用户尝试通过多种方式规避抢先交易攻击。例如,使用代理合约模糊交易路径、调整Gas价格以延长交易确认时间、或采用私密交易机制等。然而,实验表明,这些方法的效果存在局限性。广义抢先交易机器人具备解析复杂交易结构的能力,甚至能识别通过代理合约发起的调用。只有在引入身份验证机制(如仅允许特定地址执行操作)或改变资金流向时,部分机器人会因风险控制机制而放弃攻击。这说明当前防御措施尚未形成系统性解决方案,仍需更深层次的技术革新。

2. 暗池交易的伦理争议

“暗池”交易模式作为应对抢先交易的一种策略,其核心在于将交易直接发送给矿工并避免广播至公共交易池。尽管该方法可有效规避机器人监控,但其引发的伦理问题不容忽视。一方面,暗池可能加剧网络中心化趋势,使矿工掌握交易优先权分配权力;另一方面,它违背了区块链透明性和公平性的基本原则。此外,若矿工与高频交易者合谋,将可能导致普通用户利益受损。因此,暗池虽具短期防御价值,却对去中心化金融生态构成长期挑战。

3. Flashbots等解决方案的演进方向

为缓解MEV带来的负面影响,Flashbots等项目提出将抢先交易行为透明化,并通过拍卖机制实现MEV收益的民主化分配。该方案通过专用中继网络聚合交易机会,使矿工和搜索者在链下完成竞价,最终提交最优区块提案。这一机制降低了无序Gas竞拍带来的网络拥堵,同时提升了系统整体效率。未来,随着EIP-1559及提议者-构建者分离(PBS)等机制的推进,Flashbots有望进一步优化交易排序流程,推动构建更具公平性和抗审查能力的交易市场。

未来攻防博弈展望

区块链生态系统的持续演进,正不断推动智能合约与交易机制的革新。在以太坊这片“黑暗森林”中,抢先交易机器人展现出的高度自动化和智能化,迫使开发者重新审视现有技术范式的局限性。

首先,智能合约开发范式亟需改进。当前合约逻辑暴露于交易池中,为攻击者提供了可乘之机。未来的合约设计应引入更复杂的调用路径、动态参数验证机制以及权限控制模型,从而提升攻击成本并降低可预测性。此外,采用代理合约结合访问控制策略,已被证明能在一定程度上抵御自动化截胡行为。

其次,交易排序机制面临根本性挑战。Gas价格主导的竞价机制导致交易顺序可被操控,助长了MEV(矿工可抽取价值)经济的泛滥。未来可能需要引入更公平的排序算法,例如基于时间优先或随机排序的机制,以削弱抢先交易的经济激励。

最后,去中心化生态安全的终极平衡在于构建一个既能保障透明性又能抵御恶意套利的系统架构。这不仅依赖于底层协议的优化,也需要链上治理机制的完善。通过Flashbots等项目实现MEV的民主化分配,或将为这一目标提供可行路径。