在区块链与加密货币快速发展的背景下,DeFi(去中心化金融)市场正经历着一场深刻的代币分配机制变革。这一变革不仅重塑了早期利益的分配格局,也引发了与传统金融市场相似的正反馈效应。本文通过类比A股市场2014年新股发行制度改革的经验,深入剖析DeFi代币释放机制的演进路径及其对市场结构和价格走势的影响。

核心逻辑在于:无论是A股市场的市值配售制度,还是DeFi领域的流动性挖矿机制,本质上都是通过向特定群体输送“无风险收益”来换取其资产锁定,从而形成市场供需结构的重构。这种机制不仅改变了利益分配格局,也在一定程度上驱动了牛市周期的启动。

本研究的价值在于揭示新兴区块链金融体系与传统资本市场之间的结构性相似性,为理解DeFi市场的运行逻辑提供新的分析视角。文章将依次解析A股新股改革的市场机制、对比DeFi代币分配模式的创新之处、探讨两者在正反馈机制形成中的异同,并最终评估泡沫周期与技术演进之间的辩证关系,为投资者提供风险预警与参与策略建议。

A股新发行改革的市场机制解析

1. 2014年改革背景与制度设计

2013年底,A股启动了新一轮新股发行制度改革,核心内容是将原有的“询价制”调整为“市值配售+摇号抽签”的模式,并规定新股以固定市盈率23倍发行。这一改革旨在解决此前因高价发行导致的一二级市场利益分配失衡问题。在旧有机制下,一级市场投资者和上市公司占据主导地位,散户难以分享新股红利。通过设定统一发行市盈率上限,改革将部分融资收益从上市公司和机构投资者转移至普通投资者,形成新的利益再分配格局。

2. 市值配售模式的利益再分配

市值配售机制要求投资者必须持有一定市值的股票才能参与新股申购,实质上是一种对存量市场的激励机制。该制度设计不仅提升了蓝筹股的配置需求,也促使散户资金锁定于市场,从而减少短期抛压。中签者获得的低发行价新股在上市后往往连续涨停,形成可观的无风险收益。这种收益结构吸引了大量资金长期驻留市场,客观上增强了A股整体的稳定性。

3. 低市盈率发行引发的正反馈效应

23倍市盈率的定价标准远低于市场实际估值水平,导致新股上市后普遍出现大幅溢价。这一现象催生了持续的资金流入动力:一方面,打新收益吸引增量资金入市;另一方面,存量资金因底仓锁定而无法轻易退出。随着市场情绪升温,新股溢价进一步推高老股估值,形成“打新收益—锁仓意愿增强—股价上涨”的正反馈循环。该机制在2015年货币政策宽松背景下被放大,最终演变为一轮全面牛市。

4. 改革对散户与上市公司的双重影响

对于散户而言,改革显著改善了其在新股分配体系中的弱势地位,使其能够直接获取一二级市场价差收益。但与此同时,上市公司因发行价格受限而面临融资能力下降的问题。部分企业虽成功上市,但由于募集资金不足导致后续发展受限,反而削弱了其长期投资价值。这种结构性矛盾揭示出政策干预在短期提振市场信心的同时,也可能对资本市场资源配置效率产生复杂影响。

DeFi代币分配革命与传统融资模式对比

1. ICO模式的私募垄断弊端

在2017年区块链融资热潮中,ICO(Initial Coin Offering)成为主流融资方式。然而,该模式存在严重的利益分配失衡问题。项目方通常通过多轮私募融资向机构投资者和早期参与者倾斜代币资源,导致普通散户难以公平参与。这种机制类似于A股市场改革前的“询价制”新股发行,即高定价、高溢价发行,最终由二级市场的散户承担价格回调的风险。大量优质项目的早期筹码集中在少数资本手中,形成事实上的垄断格局,削弱了市场的公平性和流动性。

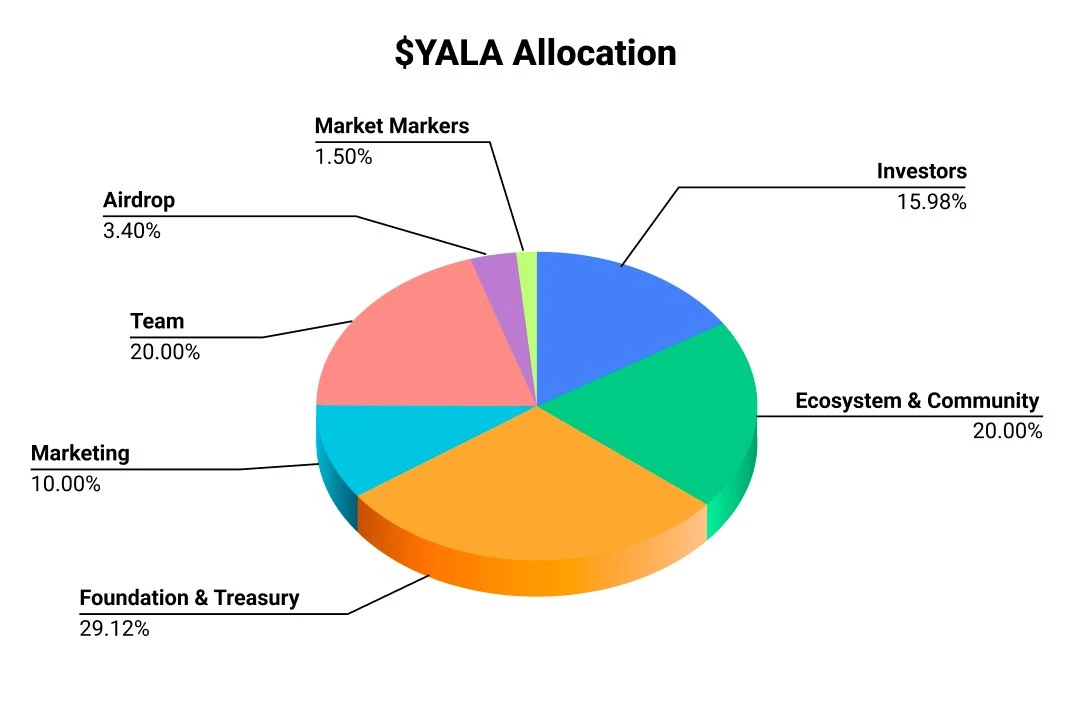

2. 流动性挖矿机制的公平性突破

DeFi项目的兴起带来了代币分配机制的根本性变革。以流动性挖矿(Liquidity Mining)为核心的新型激励机制,摒弃了传统的私募融资路径,转而通过链上行为进行代币释放。用户通过提供流动性(如成为LP)、质押资产或参与借贷等操作即可获得项目代币奖励。这一机制有效防止了大资金对一级市场的垄断,使更多普通用户有机会参与早期价值捕获,实现了更广泛的去中心化利益分配。相比ICO模式,流动性挖矿提升了市场准入的公平性,并增强了社区治理的参与度。

3. LP锁仓与staking的生态价值创造

DeFi代币分配机制不仅改变了利益获取方式,还创造了实际的生态价值。用户通过提供LP(流动性提供者)服务或staking(质押)资产,不仅获得代币奖励,同时为协议提供了必要的流动性与安全性。例如,在DEX(去中心化交易所)项目中,用户作为LP有助于提升交易深度;在借贷协议中,存款用户则支撑了平台的资金池运作。这种双向激励机制推动了DeFi生态的良性循环,使得项目能够在无需外部融资的情况下实现冷启动并逐步成长。

4. 散户利益获取方式的根本转变

传统ICO模式下,散户往往处于信息不对称和资源劣势之中,难以分享项目早期红利。而在DeFi体系中,代币奖励机制直接面向链上活跃用户,使得散户可通过参与生态建设获得可观收益。这种模式类似于A股市场“市值配售”制度下的打新机制——持有基础资产即可参与新币分配,从而构建出一种新的无风险收益率预期。这一转变不仅提升了散户的参与积极性,也为整个加密市场注入了持续的资金流动性和增长动能。

市场正反馈机制的形成路径对比

1. A股打新收益驱动的底仓锁定效应

在2014年A股新股发行制度改革后,市值配售模式成为核心机制。该机制要求投资者持有一定市值的股票作为参与新股申购的前提条件,从而形成了“底仓锁定”效应。由于新股以低于市场合理估值的市盈率(23倍)发行,上市后往往出现连续涨停,为中签者带来可观的无风险收益。这种预期收益反过来激励投资者长期持有蓝筹股作为底仓,客观上减少了流通筹码供给,推高了存量股票的价格。这一机制不仅改变了利益分配格局,还通过锁仓行为构建了市场内部的正反馈循环。

2. DeFi流动性挖矿引发的供需逆转

与A股打新的底仓锁定逻辑类似,DeFi项目通过流动性挖矿机制吸引用户参与协议生态。用户需将资产锁定在特定的流动性池中,以换取项目代币的奖励。这种锁定行为短期内大幅减少了市场上可流通的代币供应量,同时吸引了大量外部资金流入,形成供需失衡推动价格上涨。更重要的是,代币价格的上涨进一步提升了流动性提供者的收益率,吸引更多参与者加入,从而形成自我强化的正反馈机制。然而,这种机制依赖于持续的新代币释放和外部资金流入,一旦激励减少或市场情绪逆转,可能导致流动性迅速撤出并引发价格崩盘。

3. 货币政策宽松环境下的杠杆放大作用

无论是A股还是加密资产市场,宽松的货币政策都对正反馈机制起到了关键催化作用。2015年A股牛市期间,央行实施降息降准政策,叠加场外配资工具的广泛使用,使得大量杠杆资金涌入市场,放大了资产价格涨幅。而在当前的加密市场中,稳定币(如USDT、USDC)充当了事实上的“央行货币”,其快速增发为市场提供了充足的流动性。此外,DeFi平台提供的借贷服务允许用户以质押资产获取额外资金进行再投资,进一步放大了杠杆效应。这种宽松环境与市场机制相互作用,加速了正反馈循环的形成。

4. 监管真空期对市场情绪的催化效应

监管态度的不确定性在两个市场中均扮演了重要角色。A股在2015年疯牛行情初期,监管层对场外配资等杠杆工具采取默许态度,助长了市场的狂热情绪;而当泡沫膨胀至不可控时,监管收紧直接导致市场崩盘。同样,在加密领域,目前全球范围内尚未形成统一且明确的监管框架,这种制度真空状态给予了市场极大的操作空间。项目方可以自由设计代币经济模型,投资者则利用去中心化特性规避传统金融体系的限制。这种“监管套利”行为短期内极大激发了市场活力,但也埋下了系统性风险隐患,一旦监管政策明朗化,可能引发剧烈的市场调整。

综上所述,A股与DeFi市场在正反馈机制的形成路径上展现出高度相似性:通过设定某种“无风险收益”机制锁定基础资产,借助宽松货币环境和杠杆工具放大市场动能,并在监管模糊地带实现短期爆发式增长。然而,这种机制的可持续性高度依赖外部条件,一旦支撑因素发生变化,市场极易发生剧烈反转。

泡沫周期与技术演进的辩证关系

1. 牛市崩盘的历史规律与个体消亡

区块链行业的发展呈现出明显的周期性特征,牛市的繁荣往往伴随着大量投机行为的集中爆发,而一旦市场情绪逆转,泡沫破裂,大量项目和参与者将面临淘汰。回顾2017年IC0热潮,大量项目在融资后迅速归零,投资者损失惨重。这一现象与2015年A股牛市崩盘后的市场出清高度相似:在泡沫破裂过程中,即便是短期内涨幅惊人的项目,若缺乏实际价值支撑,最终仍难逃消亡命运。

2. 技术路线正确性与项目存续的分离

技术路线的先进性并不必然决定项目的生存能力。以2015年A股泡沫破裂为例,尽管部分企业具备真实业务基础,但在市场整体回调中仍难以幸免。区块链领域亦是如此,许多技术架构合理、具备创新性的DeFi项目在市场下行周期中因流动性枯竭、用户信心丧失而被迫关闭。这表明,技术优势仅是项目长期发展的必要条件之一,而非充分条件。

3. 泡沫破裂后的生态重构逻辑

泡沫破裂并非全然负面,它往往成为行业洗牌与重构的契机。2001年互联网泡沫破灭后,大量低效企业被淘汰,但互联网基础设施和核心商业模式得以保留并持续演进。同样,区块链行业在经历牛熊转换后,真正具备价值捕获能力的项目将逐步显现,市场资源向头部项目集中,推动行业进入更理性的发展阶段。

4. 区块链金融基础设施的进化方向

随着市场周期演进,区块链金融基础设施正逐步完善。从早期IC0的私募垄断到DeFi流动性挖矿机制的兴起,代币分配方式的变革提升了市场公平性。未来,去中心化交易所、稳定币协议、跨链资产桥接等关键基础设施将持续优化,构建更具韧性和可扩展性的金融生态,为区块链技术的长期落地奠定基础。

风险预警与参与策略建议

1. 正反馈循环的可持续性边界

DeFi市场中的正反馈机制依赖于流动性挖矿和代币激励,这种模式在初期能够吸引大量用户锁仓并推高资产价格。然而,其可持续性受限于代币释放速率、项目基本面支撑能力以及外部资金流入情况。一旦激励减少或市场情绪逆转,可能导致流动性迅速撤出,形成负反馈循环。

2. 外部条件变化的监测指标

参与者应密切关注货币政策动向(如稳定币供应量)、监管政策调整、链上活跃地址数、TVL(总锁定价值)变化等关键指标。这些因素直接影响市场的风险偏好与资金成本,是判断市场拐点的重要依据。

3. 早期参与者的风险对冲方法

对于早期流动性提供者,可通过跨链套利、多协议分散部署、使用期权工具等方式降低单一资产敞口风险。同时,合理控制杠杆比例,避免因清算引发连锁反应。

4. 行业发展第二曲线的布局时机

当前DeFi仍处于探索阶段,泡沫破裂后将进入重构期。投资者应关注底层基础设施(如跨链协议、隐私计算)、合规化金融产品(如稳定币监管框架)等具备长期价值的方向,把握行业从投机驱动向价值驱动转型的窗口期。